La gestion des cyanobactéries rentre dans le cadre d’une directive européenne applicable aux zones de baignade officielles qui rend obligatoire l’établissement d’un profil de baignade. La règlementation nationale demande d’associer à ce profil une analyse des risques. Si les cyanobactéries sont identifiées parmi les risques, des mesures de gestion spécifiques peuvent ainsi être mises en place (surveillance ; analyses etc.). C’est le cas par exemple au site de baignade du lac de Saint Jean Pla de Corts avec un suivi de la qualité de l’eau régulier en été par l’ARS. En revanche, aucune obligation règlementaire ne s’attache aux sites de baignade sauvage comme le Tech, ses affluents ou les fleuves côtiers des Albères. La pratique s’effectue aux risques et périls des baigneurs sans qu’un contrôle de la qualité de l’eau ne soit réalisé.

Cependant, depuis 2019, les suspicions de proliférations de cyanobactéries se multiplient sur le Tech avec des mortalités de chien en 2019, 2021, 2022. Le Syndicat du Tech s’est alors saisi de la problématique afin d’examiner cette problématique nouvelle et d’informer les élus et les membres de la Commission Locale de l’Eau. En 2023, le Syndicat a réalisé au cours de ses campagnes de jaugeages hebdomadaires un suivi visuel des cours d’eau pour identifier tout changement brutal qui pourrait être causé par une prolifération de cyanobactéries. En 2024, le suivi a été plus poussé avec la réalisation de campagnes de microscopies en laboratoire permettant de mieux connaitre la microbiologie du Tech et d’attester la présence et la quantité de cyanobactéries dans les cours d’eau. Quelques analyses de toxines ont aussi été réalisées qui ont pu montrer que, de façon ponctuelle, des toxines peuvent être émises dans l’eau. C’était notamment le cas fin août 2024, ce qui a entraîné une alerte auprès des communes du Tech aval pour informer la population. En 2025, des améliorations ont été apportées au protocole de suivi qui est reconduit. Les résultats des campagnes de suivi sont communiqués au travers du bulletin hydrologique du Syndicat et en cas de constat d’une prolifération présentant un risque sanitaire potentiel, le Syndicat informe les communes afin qu’elles mettent en place un affichage en bord de cours d’eau.

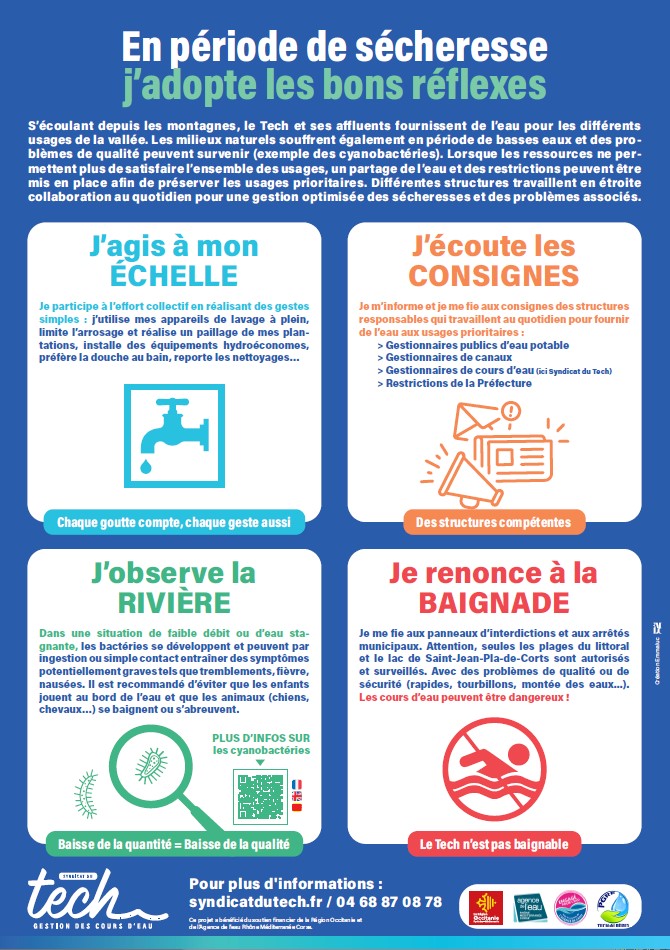

Lorsque les conditions favorables pour les cyanobactéries se présentent, généralement en début d’été, le Syndicat du Tech en informe les Communes et met à leur disposition une affiche pour communiquer sur les bons réflexes à adopter en bords de cours d’eau :

En cas d’observations conduisant à une suspicion de prolifération, le Syndicat du Tech réalise une analyse microscopique pour confirmer la présence de cyanobactérie et le cas échéant, informe les Communes qui prennent leurs dispositions en matière d’affichage.

En cas de prolifération avérée, présentant un risque il est conseillé de suivre les recommandations suivantes :

Attention aux enfants !

La baignade est fortement déconseillée, aux risques et périls des baigneurs

Ne pas aller dans des zones stagnantes

Faire preuve de bon sens : mauvais aspect ou mauvaise odeur = danger

Eviter tout contact avec des bâtons ou des galets

Se rincer en cas de contact avec la rivière, désinfecter en cas de plaie.

Attention aux animaux !

Ne pas laisser ingérer des biofilms où des flocs,

Tenir les chiens en laisse et ne pas les laisser accéder à la rivière,

Ne pas les laisser boire l’eau de la rivière,

Les chiens aiment manger les flocs, surveillez votre animal.

Sportifs et pêcheurs soyez prudents !

En cas de pratique d’une activité nautique ou de pêche :

Ne pas évoluer dans les zones présentant des flocs,

Éviter de porter les mains à la bouche, aux yeux, aux oreilles

Prendre une douche soignée dès que possible après être sorti de l’eau,

Nettoyer les équipements et ne pas consommer le poisson.

En cas d’exposition donnant suite à des symptômes tels que des tremblements, de la fièvre, des douleurs abdominales et/ou musculaires, des nausées ou des vomissements, consultez immédiatement un médecin ou contacter les services d’urgence (112).

Un peu d’histoire :

Les cyanobactéries font leur apparition sur terre il y a 3,5 milliard d’années. Ce sont les premiers organismes capables de photosynthèse. Il est communément admis qu’elles ont joué un rôle fondamental dans l’oxygénation de l’atmosphère terrestre ce qui a permis à la Vie de coloniser le milieu terrestre. Les cyanobactéries ont colonisés tous les milieux. Elles sont présentes dans certaines sources d’eau chaudes, dans le pelage de certains animaux, dans les lichens en association avec des champignons et même dans le microbiote intestinal humain… Un certain nombre de genres sont exploités pour les services qu’ils peuvent rendre en tant qu’additif alimentaire comme la spiruline, les propriétés qu’elles donnent aux bains de boue, leur capacité à produire des métabolites largement exploitée en pharmaceutique. Par conséquent un grand nombre d’entre elles vivent à nos côtés sans que nous nous en rendions compte.

Néanmoins, un certain nombre de genres posent problème car ils produisent des toxines pouvant affecter la santé humaine et animale. A ce jour, les scientifiques sont capables de relier un genre de cyanobactérie avec un panel de toxines mais les conditions de déclenchement de la production de ces toxines restent encore floues. Elles se classent en différentes familles en fonction de leur structure moléculaire et les effets qu’elles peuvent avoir sur la santé humaine et animale. A ce jour, ce sont souvent les chiens qui décèdent brutalement après une baignade qui attirent l’attention sur la dégradation de la qualité de l’eau d’un lac ou une rivière, potentiellement sujets à une prolifération de cyanobactéries.

Les bactéries taxinogènes des milieux aquatiques se classent en deux familles :

Les cyanobactéries planctoniques qui colonisent l’ensemble de la colonne d’eau de manière uniforme se développent principalement dans les plans d’eau bien que des cas de proliférations aient aussi pu être reporté en rivière. En cas de prolifération, l’eau se colore en vert ou bleu avec un aspect de peinture.

Lac de Villeneuve de la Raho, été 2023 (photo : CD66)

Les cyanobactéries benthiques dont les colonies prennent la forme d’un film bactérien qui « pousse » au fond de l’eau, se décroche puis se met à flotter ce qui peut provoquer des accumulations importantes de colonies sur les berges des cours d’eau. Récemment, les cyanobactéries benthiques sont aussi découvertes en plan d’eau mais de façon plus anecdotique.

Le Tech au pont d’Elne, été 2023

Ces proliférations deviennent une préoccupation croissante à l’échelle internationale car les proliférations ont des conséquences diverses :

- Sur la santé des écosystèmes : elles engendrent souvent une désoxygénation de l’eau pouvant entrainer une mortalité massive de poissons et d’invertébrés.

- Sur la santé humaine et animale par exposition aux toxines qui peuvent avoir des impacts dermato toxiques, hépato toxique ou neuro toxique dans certains cas.

- Sur les usages de l’eau tel que la baignade, le nautisme ou la pêche qui peuvent être restreint.

Apprendre à observer le Tech

Le Tech au Pont d’Elne, aval du seuil dans de bonnes conditions quantité/qualité, avril 2025

Le Tech au Pont d’Elne, aval du seuil dans des conditions dégradées : prolifération d’algues vertes, assèchement des berges… Ce sont les premiers signes qui doivent appeler à la prudence ! Ces observation ne sont pas encore caractéristiques de la présence de cyanobactéries.

L’apparition de flocs marron, flottants à la surface et qui s’accumulent sur les berges est un signe de suspicion de cyanobactéries. Des analyses restent nécessaires pour confirmer.

Passage à gué d’Ortaffa, dans de bonnes conditions de quantité et de qualité. Avril 2025.

Ortaffa dans des conditions dégradées avec suspicion visuelle de prolifération de cyanobactéries : épais biofilm marron qui se développe sur le fond du lit, accumulation de flocs sur les berges. Aout 2024.

Plus d’informations : https://www.anses.fr/fr/content/les-cyanobact%C3%A9ries-en-questions[/box]